競走馬を脚質で考える

脚質で分類する

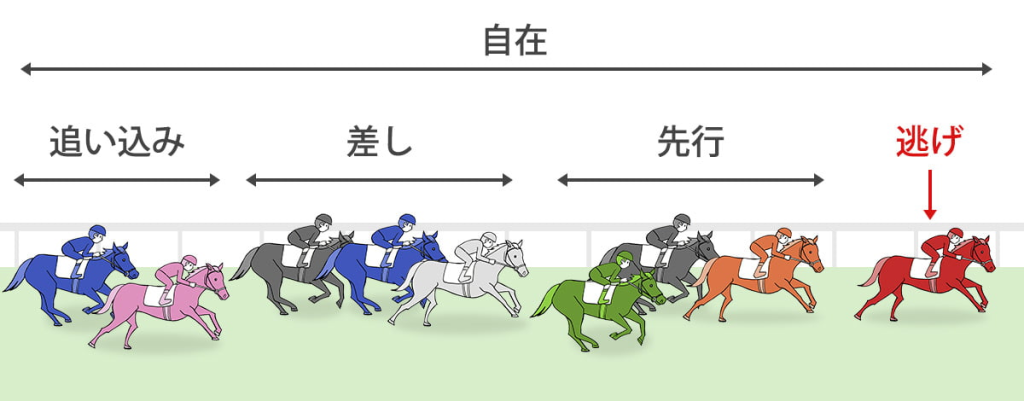

競走馬のレース運び(戦法)は、一般的に「逃げ」「先行」「差し」「追い込み」、そして「自在」の5つに分類されます。これは主にレース中の隊列でどの位置に付けるかによって決まります。たとえば、逃げ馬は隊列の先頭を走り、追い込み馬は後方から仕掛けます。一方、自在型の馬は、どの位置からでもレースを運べる柔軟性を持つ万能タイプです。戦法は普段の調教やレース中の騎手の指導によって形成されていきますが、馬自身の気性にも大きく影響されることがあります。

逃げ馬の特徴

スタート直後に先頭(ハナ)を奪い、そのままゴールを目指す作戦を取る馬のことを指します。このタイプの馬は後続の馬群を引っ張り、レース全体のペースを左右する重要な役割を担います。特に、2番手以降を大きく引き離して先行する場合は「大逃げ」と呼ばれることもあります。気性面では、闘争心が強く、積極的に前へ行きたがるタイプが多いのが特徴です。また、他馬を怖がったり、馬群に入ることを嫌がる馬もおり、そういった場合は自然と「逃げ」の戦法を取ることになるケースもあります。

先行馬の特徴

逃げ馬のすぐ後ろ、先頭から4~5番手以内に位置する馬を指します。頭数にもよりますが、中団よりも前に位置しているのが先行馬の特徴です。逃げ馬を射程圏内に収め、いつでも追い抜ける位置にいるため、最後の直線では馬群をさばきやすく、レースのペースにも大きく左右されにくい利点があります。そのため、このポジションは「好位」とも呼ばれ、勝利を目指す上で理想的な位置とされています。

スタート後には素早く前方のポジションを確保し、早めにペースを抑える必要があるため、先行馬には前向きな気性と、騎手の指示に即座に反応できる柔軟性が求められます。

逃げ馬を狙うメリットとは?

競馬においてレースの展開は非常に重要です。特に実力が拮抗するレースでは、ペースや枠順による有利・不利が勝敗を左右すると言っても過言ではありません。そして、競馬全般において前に行ける馬は有利とされています。中でも、レースのペースを自ら作ることができる逃げ馬は、理論上、最も恩恵を受けやすい立場にあると言えます。

逃げたがる馬が複数いない限り、逃げ馬はほぼ間違いなく先頭に立つことができるでしょう。これにより、道中で他馬と接触したり、最後の直線で馬群に包まれたりする不利を回避できます。また、近年の日本の芝コースではインコースの馬場状態が良好に保たれていることも、逃げ馬にとって有利な条件となっています。開催が進んでも傷みにくい馬場は、逃げ馬が力を発揮しやすい環境を提供しているのです。

さらに、逃げ馬狙いをおすすめする理由の一つが「配当の妙味」です。逃げ馬は勝つときには鮮やかですが、負けるときには大敗することも少なくありません。そのため、オッズは前走の着順に大きく影響される傾向があり、大敗した馬は人気を落としがちです。しかし、逃げ馬は展開次第で簡単に巻き返すことができ、そういった場合には高配当を狙えるチャンスとなります。逃げ馬は先行馬などに比べて成績が安定しにくい面がありますが、その分人気になりにくいというメリットがあります。この特性を活かして狙う価値は十分にあるのです。

逃げ馬の見つけ方・見つけるコツ

前走で逃げた馬をチェック

予想を行う際には、レースの展開をイメージすることが極めて重要です。特に逃げ馬の有無は、レースの性質を大きく左右し、馬券の狙い方にも大きな影響を与えます。

まず、出走各馬の近走成績やレース内容を確認し、実際に逃げた経験のある馬をチェックしましょう。仮に逃げ馬が1頭しかいない場合は、その馬が再び先手を取る可能性が高く、展開予想は比較的シンプルです。問題は、逃げ馬が1頭もいない場合、または複数頭いる場合です。

逃げ馬が1頭もいない場合

このケースでも、誰かが必ず先頭を取ることになります。多くの場合、先行馬が押し出される形で先頭に立つケースが一般的です。この場合、ペースはスローペースになる可能性が高く、前に行く馬が有利になる展開が予想されます。特にスタミナよりも瞬発力が求められるレースになるでしょう。

逃げ馬が複数頭いる場合

複数の逃げ馬がいる場合、展開予想はやや複雑になります。この状況では、以下の要素が重要です:

- ゲートの速さ

スタート時の反応とダッシュ力が大きな鍵を握ります。 - 枠順

内枠に入った馬の方が、スムーズに先手を取りやすい傾向があります。 - ジョッキーの判断

ジョッキーがどの程度積極的に出していくか、また競り合いを避けるかによってペースは大きく変わります。

もしスタート直後から激しい競り合いが予想される場合、レースのペースはミドルペースからハイペースになる可能性が高いです。そうなると先行勢のスタミナが消耗し、中団や後方から差してくる馬が台頭する展開が考えられます。一方で、ジョッキー同士が共倒れを避けるために無理に競り合わなければ、隊列がすんなりと決まり、案外落ち着いたペースになることもあります。

レース展開を的確に読むことで、どの脚質の馬が有利になるかを見極めやすくなります。これを基にした予想は、的中率を高めるための大きな武器となるでしょう。

前走の距離をチェック

前走で逃げた馬同士を比較する際には、前走の距離が非常に重要なポイントになります。というのも、距離によって道中のペースや求められるスタミナが異なるため、今回のレース距離との差が小さいほど、その馬にとって有利な条件となるからです。逆に、前走の距離と今回の距離に大きな差がある場合、展開が思わぬ方向に進む可能性が出てきます。

例えば、前走が短距離だった馬が今回長距離のレースに出走する場合、逃げる意思がなくても押し出される形で自然と先頭に立ってしまうケースが考えられます。短距離レースでは道中のペースが速く、先頭を取りに行く動きが必要だったため、その習慣が長距離戦にも影響するのです。一方で、長距離戦で逃げを得意としていた馬が短距離戦に挑む場合、スタート直後のダッシュ力や道中のペースがまったく異なるため、先頭を取ること自体が難しくなるでしょう。

競走馬はレース前に何メートル走るかを正確には理解できません。そのため、普段走り慣れていない距離に挑む場合、ペース配分やレース展開に戸惑いが生じることがあります。特に逃げ馬にとって重要なのは、スムーズに先頭に立ち、道中を気持ちよく、自分のリズムで走れるかどうかです。無理に逃げてしまったり、不慣れなペースに引き込まれたりすると、最後まで息が続かず、失速してしまう可能性が高まります。

つまり、逃げ馬を狙う際には、今回のレース距離がその馬に合っているかどうか、前走との距離の差がどれほどかをしっかりと確認する必要があります。適性距離で、かつ自分のペースを作れる条件が揃っている馬こそ、狙い目の逃げ馬と言えるでしょう。

前走のペースを把握しておく

前走の距離が同じだった馬を比較する際には、前走のペースをしっかり把握することが重要です。例えば、前走で東京芝1600mのレースを走ったA馬とB馬がいるとしましょう。同じコースであっても、それぞれ異なる日の別レースに出走し、いずれも逃げの戦法を取っていました。そこで具体的なレースラップを確認すると、A馬は前半600mを36秒台で通過し、一方のB馬は33秒台で通過していました。馬場状態の違いなども考慮する必要はありますが、この3秒の差は非常に大きいと考えられます。簡単に言えば、A馬は遅いペースで逃げ、B馬は速いペースで逃げたということです。

では、次走でA馬とB馬が同じレースに出走した場合、どちらが先頭に立つ可能性が高いでしょうか?常識的には、より速いペースで逃げたB馬の方が先頭を取る確率が高いと言えます。ただし、実際には他の出走馬との兼ね合いや、枠順、ジョッキーの判断も影響するため、断言することは難しいでしょう。それでも、B馬が先行する可能性はかなり高いと予想すべきです。

このように、単に同じ距離を走ったというだけでなく、レースラップやペースの違いを考慮することで、展開予測の精度を高めることができます。

逃げ馬の馬券を買うときの注意点

逃げたい馬が多いとき

逃げ馬は自分のペースで競馬ができないと脆さを見せることが多いものです。したがって、他の馬に邪魔されず、単独で楽に逃げられる展開である方が、馬券を買う側としても狙いやすくなります。一方で、逃げたい馬が複数頭いる場合は、先行争いが生じることがほぼ確実で、その分逃げ馬にとって展開は厳しくなります。仮に自分の本命馬が先頭を取れたとしても、序盤の先行争いでスタミナを消耗させられ、最後の直線で息切れしてしまう可能性が高くなるのです。

さらに注意が必要なのは、先行馬に1番人気がいる場合です。実力のある馬が前のポジションで競馬をし、早めに仕掛けてきた場合、逃げ馬にとっては大きなプレッシャーとなり、捕まりやすくなります。これに対して、実力馬が差しや追い込みのタイプであれば、逃げ馬へのプレッシャーは軽減され、他馬のマークが後方に集中します。その結果、逃げ馬にとって展開が有利になることが多いと言えるでしょう。

このように、逃げ馬を狙う際には展開予測が非常に重要です。先行争いや他馬の動きによって大きく結果が左右されるため、レース全体の流れをしっかりとイメージしておくことが求められます。

直線コースが長いと逃げ馬は捕まりやすいのか

芝コースにおける有利な脚質は、コース特性によって大きく異なります。例えば、逃げ馬にとって直線が長いコースと短いコースのどちらが良いのかという議論がありますが、一般的には直線が短い方が逃げ馬に有利と考える人が多いでしょう。しかし、近年では芝の育成・整備技術が飛躍的に向上し、水はけも良く、道悪になりにくい状況が増えています。その上、開催が進んでもインコースが傷みにくいため、内を走る逃げ・先行馬が有利になるケースが増えてきました。そのため、直線の長さだけで有利・不利を語るのは難しいと言えます。

さらに、芝コースの状況は開催週ごとに変化します。たとえ直線が長い東京競馬場であっても、逃げ馬が最後まで止まらずに押し切る傾向が見られることもあります。また、馬自身のコース適性を見極めることも非常に重要です。直線の長いコースを得意とする逃げ馬もいれば、逆に直線の短いコースで力を発揮する逃げ馬も存在します。そのため、コース特性だけでなく、馬の個性や適性も考慮した上で予想を立てる必要があります。

競馬で勝つために情報収集をして、専門的な知識を身につけよう

競馬の楽しみ方は人それぞれですが、勝ちたいと願うのは自然なことであり、そのためには確かな努力が不可欠です。より大きな利益を得るためには、他の競馬ファンよりも豊富な情報を持ち、独自の視点で予想を行うことが重要です。

競馬専門紙やスポーツ紙に掲載されている馬柱から得られる情報も大切ですが、それだけでは十分ではありません。近年では、インターネットを活用したデータベースや競馬専用ソフトを利用して、より詳細で多角的な情報を得ることが一般的になっています。

JRA-VANは、競馬ファンのこうしたニーズに応えるため、中央競馬に関するさまざまな情報を提供しています。JRA-VANのサービスには、PCソフトの「JRA-VAN NEXT(ネクスト)」やスマートフォンアプリ、さらに細かいデータを欲しい方向けの「JRA-VAN DataLab.(データラボ)」、手軽に予想をしたい方のための「JRA-VAN TRY」などがあります。これらのサービスでは、過去のレースデータ、出馬表、オッズ、調教データ、血統情報などJRA公式のデータを最大30年分利用でき、競馬ファンにとって非常に有用なツールとなっています。